‘토토가’열풍을 보며 1990년대의 또 다른 사람들을 떠올려보니 <K팝 스타>의 그 남자 박진영이 가장 먼저 생각났다. 프랭크 시내트라의 익숙한 넘버도 함께.‘난 모든 걸 내 방식대로 해왔지. 아이 디드 잇 마이웨이~.’

“들어본 적이 없는 음악이에요.” “음악 관둘게요.정신을 잃었어요.”

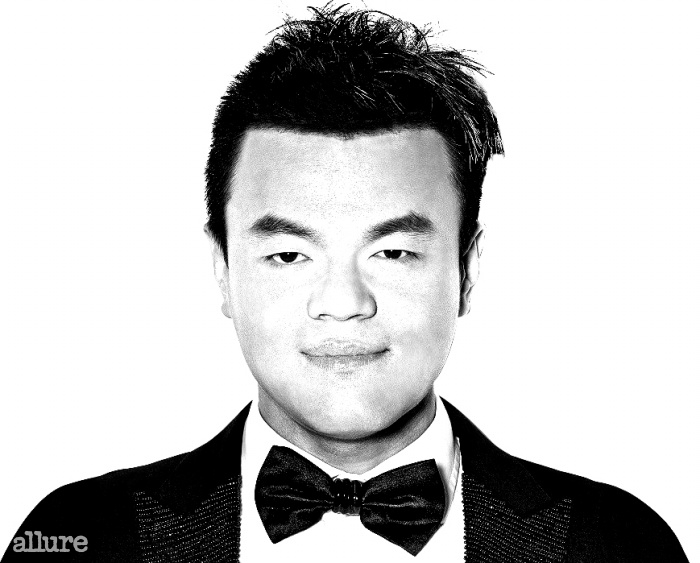

하지만 자기 세계에 매몰된 것처럼 보이는 박진영의 모습은 가수와 프로듀서로서 성공을 거둔 이후에 생겨난 오만과 독선에서 비롯한 것이 아니다. 1993년, ‘날 떠나지 마’로 데뷔했을 때부터 박진영은 ‘마이 웨이’였다. 그건 독보적이라는 의미이기도 했다. 박진영처럼 춤을 추고 박진영처럼 노래를 하는 남자 가수는 없었다. 비록 그가 입었던 비닐옷은 지금은 패션 테러의 전설로 남았지만 말이다. 흑인 음악의 감성을 추구하는 것도 한결같다. 1995년 2집 앨범 <딴따라> 발매 당시 일간지와의 한 인터뷰에서도 박진영은 ‘흑인 필링’을 강조한 바 있다. 그리고 그 한결같음과 자기 확신을 통해 박진영은 두 가지 문화 코드를 대중 문화사에 명백하게 남겼다. ‘허니’와 ‘스윙 베이비’부터 원더걸스의 ‘노바디’ 등 그루브한 흑인 음악을 대중 음악에 녹여냈고, 한국 대중 문화에서 쉬쉬했던 섹시 코드를 수면 위로 드러냈다. ‘엘리베이터’, ‘Kiss Me’ 같은 자신의 무대에서는 물론이고 박지윤의 ‘성인식’과 엄정화의 ‘초대’, 그리고 남성의 섹시함을 내세우며 짐승돌로 불린 2PM까지, 박진영은 대중의 취향과 섹시 코드의 접점을 제대로 짚을 줄 안다. 14년 전의 ‘성인식’ 의상은 지난해 걸스데이의 ‘Something’으로 오마주됐고, <무한도전-토요일은 토요일은 가수다(이하 ‘토토가’)>의 출연곡 대부분에 비했을 때, 박진영이 그 시절 부른 곡들은 추억이라고 하기에는 여전히 동시대성을 지니고 있다. 한마디로 탁월하다.

지난해 박진영은 데뷔 20주년을 기념하는 공연을 가졌다. 소속 가수들과 함께 출연하는 콘서트에서도 자신이 오프닝 무대를 장식하는 박진영은 여전히 직접 곡을 만들고 춤추고 노래하는 뮤지션이다. 현재 진행형인 그는 ‘토토가’의 가수들처럼 추억으로 소환될 필요도, <나는 가수다>에서 남의 노래를 부르며 인정받을 필요도 없다. 3대 대형기획사 대표이자 프로듀서가 된 지금도 여전히 ‘딴따라’로서 자신의 정체성을 유지하는 이는 박진영이 유일하다. 심사위원으로서의 박진영의 모습이나 최근 그의 소속 가수들이 예전 같은 ‘한 방’을 터뜨리지 못하는 것을 보고 그를 비난하는 것은 아주 쉬운 방법이다. 우리가 간과하고 있는 것은 박진영은 여전히 독보적이고 흥미로운 존재라는 사실이다. 당장 박진영 없는

그때 그 사람들

‘토토가’의 무대에 서지 않았어도, 90년대만큼 빛나지 않아도 여전히 잘 지내는 그 시절의 또 다른 오빠들.

신승훈

라인 뮤직 소속이었던 신승훈과 김건모는 90년대 댄스-발라드의 양대산맥이다. 앨범 외에도 멘토 역할과 OST 분야에서 안정적이고 탄탄한 행보를 보여온 신승훈은 올해 데뷔 25주년을 맞이한다. 오빠의 25주년 기념 앨범을 기대해보자.

DJ DOC

놀 줄 아는 오빠 DOC. 2010년 ‘나 이런 사람이야’로 승부수를 띄웠던 이들의 건재함은 콘서트에서 잘 드러난다. 한여름 풀파티나 연말 공연에 단골로 등장하고 있으니까. 노래방에서 ‘런 투 유’가 나오면 모두가 바운스 춤을 추는 진풍경도 여전하다.

디제이 쿠

90년대 여름은 ‘쿨’ 만의 것이 아니었다. ‘쿵따리 샤바라’, ‘돌아와’, ‘초련’…. 여름은 클론의 것이었다. 구준엽은 국내에서 EDM이 아직은 생소하던 2008년, ‘DJ KOO’로 활동을 시작했다. 지금 그는 국내에서 가장 대중적이며, 핫한 디제이다.

이승환

‘라이브의 황제’. ‘어린 왕자’. 이승환은 공고한 팬덤을 자랑한다. 90년대부터 ‘천일동안’ 같은 발라드 넘버부터 ‘덩크슛’, ‘붉은 낙타’ 같은 록 넘버를 꾸준히 넘나든 그는 지난해 11집을 발매했다. 레코딩에 심혈을 기울이는 장인이기도 하다.

신성우

180cm의 장신, 또렷한 이목구비. 당대 남자들에게 신성우는 ‘사기캐’요, 여자들에게는 테리우스였다. ‘서시’, ‘뭐야 이건’이라는 노래방 애창곡을 남긴 그는 현재 뮤지컬 무대에서 가창력을 뽐낸다. 예능에서 드러난 요리 실력은 반전!

김원준

90년대 초반에 ‘꽃미남’이라는 말이 있었다면 그 수식어는 김원준의 몫이었을 거다. ‘모두 잠든 후에’로 데뷔한 후, ‘너

없는 동안’, ‘Show’로 전성기를 구가했다. 밴드 프론트맨으로 노선을 바꾼 오빠는 방송과 뮤지컬에 꾸준히 출연 중. 방부제 미모도 그대로다.