상반신의 몸과 무덤덤하게 응시하는 두 눈동자, 그리고 짙은 갈매기 눈썹! 남미의 여류 화가 프리다 칼로는 평생 자신의 얼굴만 그렸다.

프리다 칼로의 일생을 더듬는 것은 등불 없이 어두컴컴한 터널을 지나가는 것과 같다. 일곱 살에 소아마비에 걸려 다리를 절게 된 그녀는 의사가 될 꿈을 꾸고 있었다. 첫사랑과 함께 탄 버스가 열차와 충돌하는 끔찍한 사고가 찾아오기 전까지 말이다. 복부에 쇠파이프가 관통했고 척추와 불편한 오른쪽 다리, 자궁을 짓이겼다. 살아 있는 것이 기적이라 위안하며 서른 차례의 기나긴 수술을 받았다. 꿈과 희망으로 가득해야 마땅한 열여덟 살 때의 일이었다. 그녀의 자서전에는 이런 글이 써 있다. “일생 동안 나는 사고를 두 번 당했다. 첫 번째는 열여덟 살 때 나를 부러뜨린 전차 충돌 사고다. 이때 부러진 척추는 20년 동안 움직일 수 없었다. 두 번째는 바로 디에고 리베라와의 만남이다.” 일생을 흔든 또 하나의 사고는 학창시절 만난 남편이었다. 스물한 살 나이차의 디에고 리베라는 멕시코 대통령 궁에 벽화를 남길 정도로 유명한 화가였다. 그와의 사이에 세 번의 유산과 이혼, 재혼이 더해졌지만 남편의 외도는 잦아들 줄 몰랐다. 이러한 몇 가지 단서가 그녀의 절망에 다가가는 길이 될 수 있을까?

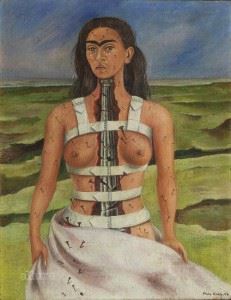

사고 이후 걸을 수 없게 된 프리다 칼로는 거울에 비친 자신을 그리기 시작했다. “나를 그린 것은 혼자일 때가 많았기 때문이고, 내가 가장 잘 아는 소재가 나였기 때문이다. 나는 나만의 현실을 그린다. 나는 그림을 그리지 않을 수 없기 때문에 그림을 그린다.” 사고 후 그린 <부러진 척추> 속 그녀는 메마르고 갈라진 풍경 한가운데 외로이 서 있다. 척추가 있어야 할 곳에는 그리스 신전의 깨진 기둥이 자리하고, 몸을 지탱하고 압박하는 코르셋이 상반신을 감싼다. 온몸에는 뾰족한 못이 촘촘히 박혀 있고, 눈에서는 하얀 눈물방울이 비처럼 쏟아진다. 작품 <나의 탄생>에서는 축복받으며 행복하게 태어나는 모습이 아니라 피가 낭자한 어머니의 자궁을 스스로 헤치고 나오는 장면이 그려진다. 애증에 가까운 남편과의 사랑은 작품 <내 마음속의 디에고(테후아나 차림의 자화상)>를 통해 드러난다. 이마에 새겨진 남편의 얼굴과 어지럽게 흩날리는 머리카락은 둘의 관계를 집약한다. 사랑과 애증, 고통과 절망, 죽음과 삶. 그럼에도 불구하고 살아내려는 의지. 이 모든 감정이 강렬하고 기괴한 세계의 화폭을 완성했다. 죽음을 앞두고 쓴 마지막 일기에서는 다음과 같은 구절이 발견된다. “이 외출이 행복하기를, 그리고 다시 돌아오지 않기를….”

그녀의 두 눈동자는 언제나 캔버스 너머를 바라본다. 그것은 고통에 몸부림치는 자신을 알아달라는 호소일까? 혹은 나도 당신의 고통을 이해한다는 뜻일까? 예술의 전당 한가람디자인 미술관에서 열리는 전시 <프리다 칼로 & 디에고 리베라>는 그녀의 시선에 눈을 맞출 기회다. 멕시코를 대표하는 두 거장의 작품은 개인의 역사와 시대를 품는다. 전시장을 나설 땐 묘한 잔상이 남을 것이다. 그것은 내 안의 고통과 불안을 감싸 안은 위로의 한 조각과도 같다. 전시는 5월 28일 시작해 8월 28일 끝을 맺는다.