낯설지만 그 누구보다 아름다운 글을 쓰는 작가들의 책을 모았다.

새로운 작가들은 어느 날 갑자기 문을 두드린다. 우리가 알아야 할 다섯 작가의 소설.

처음 뵙겠습니다

낯선 이름을 단 소설책을 큰 기대 없이 펼쳐봤다가, 새로운 문체와 재기 발랄한 상상력에 흠뻑 빠졌다. 익숙한 이름만 기다리는 독자들에게 한방 먹이듯이, 새로운 작가들은 어느 날 갑자기 나타난다.

1983년 생인 타오 린은 새로운 세대의 작가로 불린다. 대만계 미국인인 그는 뉴욕에 살면서 이베이, 유튜브, 마이 스페이스를 통해 직접 대중과 소통하며 시, 영화, 소설을 종횡무진 중이다. 그가 2007년 첫 출간한 작품의 제목은 <Eeee Eee Eeee>였는데, 뒤늦게 <Eeeee 사랑하고 싶다>는 제목으로 번역 소개되면서 우리에게도 이름을 알리게 되었다. 단편집 <어떤 이는 갈색머리로 태어나고 어떤 이는 외롭게 태어난다>는 그와 친해질 수 있는 좋은 기회다. 그의 주인공들은 공통적으로 외롭지만, 작가는 명쾌하게 그 숙제를 해결해주지도 않는다. 그 안에는 생긴 모습대로 어쩔 수 없이 살고 있는 우리의 모습이 담겨 있다. 매일 밤 유일하게 우리를 충전해주는 침대 속으로 기어들어가 잠시나마 내일은 더욱 나아질 거라고 기대해보는 것이다. 이 단편집의 원제는 <Bed>다. 이스라엘 출신 에트가르 케레트는 초현실적인 표현에 능하다. 여기에 감복한 <뉴욕타임스>는 그에게 천재라는 찬사를 아끼지 않았다. 두께가 얇은 <갑자기 누군가 문을 두드린다> 안에 서른여섯 편의 작품이 담겨 있다. 어떻게 된 일일까? 한 편 한 편이 마치 환상 동화처럼 짧게 지나간다. 몇몇 단편은 조금 더 이야기를 들려달라고 작가의 바짓가랑이를 잡고 싶을 정도지만, 매정하게 짧은 이야기만으로 툭툭 끝내버린다. 콩트처럼, 휙휙 지나가는 짧은 이야기들을 읽다 보면 작가의 근황이 궁금해진다. 지금은 또 어떤 엉뚱한 상상을 짓고 있을까.

우리는 거스 오비스턴의 뒤를 밟아야 할 필요가 있다. 제임스 데이비드 덩컨의 첫 장편 소설인 <낚싯대를 메고 산으로 간 거스 오비스턴은 왜? >는 고집불통 스무 살 청년이지만, 낚시 하나는 기차게 잘하는 거스 오비스턴을 주인공으로 내세운다. 오리건 주 강가에 통나무 오두막을 짓고 은둔하듯 낚시에만 몰두하지만 그럼에도 그를 둘러싼 자연과 사람들의 이야기가 낚싯대에 줄줄이 걸려 올라온다. 놀라운 건 이 책이 출간 30년이나 된 ‘오래된 신작’이라는 것. 그러나 마치 어제 쓴 이야기처럼 생생하게 다가오며, 문학의 생명력을 새삼 증명해준다.

카레 산토스와 프란세스크 미랄례스는 스페인이 사랑하는 작가다. 두 사람이 처음으로 함께 쓴 <일요일의 카페>는 ‘모든 사람에게는 카페가 필요하다’는 듯, 힘들고 지친 사람들 앞에 갑자기 나타나는 카페를 배경으로 한 따뜻한 소설이다. 진부하지만, 삶을 위로하는 책이라는 수식어를 이 책에는 허락해도 좋을 것 같다. 스페인에서는 카페에서 연 북크로싱 캠페인으로 화제에 오르기도 했다고. 마지막으로 소개할 작가는 리처드 예이츠. 1926년 뉴욕에서 태어나, 불안한 전후 시대를 살다 간 작가다. 레오나르도 디카프리오 주연의 영화로 영화화된 <레볼루셔너리 로드>로 전미 도서상 최종 후보에 올랐지만, 생전에 대중들을 사로잡지는 못했다. 그의 작품은 ‘저주받은 걸작’으로 불렸으나 작가가 세상을 떠난 후, 새로운 조명을 받게 되며 영미문학에서 헤밍웨이와 나란히 논의되기 시작했다. <타임>지가 선정한 100대 영문 소설 중 하나이며, 작가들이 사랑한 영미권 작가로 손꼽히는 그의 <부활절 퍼레이드> 역시 수면 위로 다시 떠오른 작품이다. 무엇보다 작가의 자전적 소설이라는 점이 묵직하게 다가온다. 부모의 이혼 후 그라임스 자매가 겪는 현실과 가족의 비극이 섬세하게 그려져 있다.

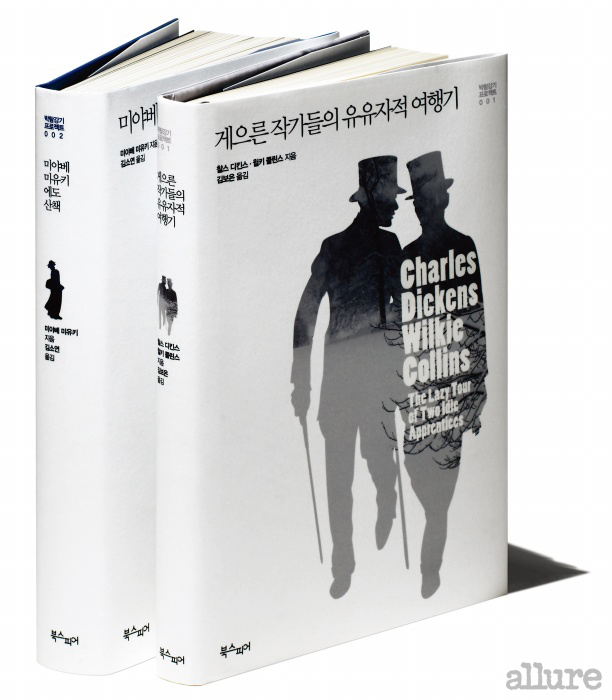

작가, 여행을 떠나다

1857년, 찰스 디킨스와 당대에서는 찰스 디킨스만큼 유명했던 작가 윌키 콜린스가 함께 도망을 친다. 바로 ‘문학’이라는 부인으로부터 말이다. 평생 우정을 나눈 두 사람은 짐짓 자신들이 아닌 것처럼 호가스의 그림에서 딴 ‘프랜시스’와 ‘토마스’라는 이름을 내세워 다소 뻔뻔한 북잉글랜드 여행기를 써 내려간다. 바로 <게으른 작가들의 유유자적 여행기>다. 글은 픽션과 논픽션을 오가고, 누가 정확히 어느 부분을 썼는지 두 작가조차 명확히 기억하지 못한다고 한다. 하지만 두 사람이 이 무렵 함께 여행을 하고, 다리를 다친 건 사실이다. 또 이 무렵 발생한 살인 사건은 소설적으로 재구성되기도 했다. 작가들의 독특한 여행은 <미야베 미유키의 에도 산책>으로 넘어간다. 미야베 미유키의 소설이 아닌 최초의 작품인 이 책은 에도, 즉 옛 도쿄를 작가 마음대로 걷는 도보 여행기다. 역사서 같지만 어느새 여행 그 자체의 즐거움에 집중하게 된다. 작가는 다음과 같은 말로 초대한다. “여러분, 도보 여행을 떠나보시지요. 떠나기 전에 신발끈을 단단히 묶는 것을 잊지 마시고요.”