1년 가까이 인스타그램을 쉬면서 벌어진 이야기가 있다. 인스타그램은 필요할까, 아닌가. 한 번쯤 디톡스를 경험해보면 답이 떠오를 것이다.

얼마 전 패션, 뷰티 피플들이 모여드는 한 레스토랑에서 홍보우먼과 마주쳤다. 반갑고도 의아한 목소리로 그녀가 외쳤다. “아니, 살아 있었어? 요즘 대체 뭐 하고 지내?” 요즘 뭐 하고 사는가. 가장 잘 드러나는 직업이 매거진 에디터다. 책에 실리지 않는 일도 꽤나 많지만 한 달간 진행한 기사며, 화보, 프로젝트가 매달 낱낱이 공개되니까. 그런데 요즘 대체로 나는 뭐 하고 지내는지 도통 알 수 없는 인물이 됐다. 이게 다, 인스타그램 때문이다.

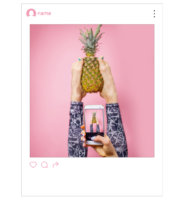

원래도 드문드문 유지되었던 나의 인스타그램 계정은 지난 2월부터 12월에 이르기까지 사실상 정전 상태였다. 인스타그램으로 서로 근황을 알고, 안부를 묻는 세계에서 갑자기 ‘잠수’를 타버린 셈이다. “왜 인스타 안 해?”라는 질문에 할 수 있는 대답은 너무나 많다. 1 페이스북에 가입하지 않았듯이 나는 SNS에 최적화된 사람이 아니다. 2 공적인 영역인 일이 바쁘면 개인적인 걸 할 생각이 전혀 들지 않는다. 그런데 거의 항상 바쁘다. 3 내가 무엇을 하고 있는지 공공연하게 전시하는 게 부끄럽고 쑥스러워서. 4 다들 피드도 안 보고 ‘좋아요’를 찍는데 무슨 의미가 있나. 5 스무 장을 찍어서 잘 나오는 한 장을 올리는 과정이 어쩐지 창피해서 등등. 어느 답변도 그들을 납득시킬 수 없다. 그럴 때면 볼멘소리로 덧붙이곤 했다. “인스타 안 하면 장점도 많아. 쇼핑도 덜 한다니까…?” 사실이다. 물욕을 가장 자극하는 플랫폼이 된 인스타그램을 쉬는 것만으로도 소소한 소비가 줄어들었다. 인스타그램이 소비 욕구를 가장 끌어올리는 플랫폼이라는 건 이미 증명된 사실. 패션, 뷰티는 물론 문화와 여행, 심지어 전세계 아보카도 소비의 폭발적인 증가 역시 인스타그램 때문이라는 연구 결과도 몇 년간 심심치 않게 쏟아졌다. 인스타그램에서 포착된, 예쁘고 아기자기하면서도 나를 멋지게 보여줄 것 같은 제품에 얼마나 돈을 썼던가. 나의 존재감은 잃었을지언정 내 통장 잔고는 보다 굳건해졌다. 또한 ‘인스타그램 디톡스’는 멘탈의 안정에도 기여했다. 영국 왕립보건학회 연구에 따르면 인스타그램은 청년층 정신건강에 가장 유해한 SNS다. 현실을 왜곡하며 행복하고도 아름다운 ‘완벽한 이미지’를 추구하는 사이 타인과 스스로를 끊임없이 비교하는 스트레스를 안긴다. 트렌드에 뒤처지면 안 된다는 강박까지 불러일으킨다. 인스타그램을 중단하며 그걸 사야 해! 거기 가봐야 해! 그걸 해야 해! 라는 무언의 압박을 벗어나 평온할 수 있었다.

반면, 어떤 의미에서 나는 계속 무엇인가를 잃고 있었다. 얼마 전 송년회에서 사람들의 최신 근황을 모르는 건 나뿐이었다. 서로의 근황을 인스타그램으로 알고 있던 사람들이 “그 작업 예쁘더라”, “여행은 어땠어?” 라는 이야기가 한 바퀴 도는 동안 나는 인스타그램을 열어 피드를 보며 뒤늦게 플로우를 따라잡아야만 했다. 후배가 아기를 낳은 것도, 친구가 발가락이 부러진 것도 몰랐다. “선배, 그 좋은 곳을 다 가면서 왜 하나도 안 올려요?”(사실 올해 출장과 휴가로 샌프란시스코, 홍콩, 베를린, 남아프리카공화국, 스톡홀름, 코펜하겐, 베트남을 다녀왔다) “기자님, 그 화보 예쁜데 왜 안 올려요?”(매달 화보를 촬영하고 올 한 해 커버 5개를 진행했다) 사진을 업로드하지 않은 나는 함께 작업한 사람들의 피드 속에 태그로 남아있다. 여행의 추억이 내 안에 고스란히 남아있어도 인스타그램 속에서 나는 아무것도 안 하고 있는 사람인 것이다.

한 선배는 아예 호통을 쳤다. “답답하구나! 인스타그램은 선택이 아니야. 당장 기사를 쓰는 것보다 더 중요한 일이라는 걸 모르니?” 선배는 결과적으로 ‘아무것도 안 하고 있는 것처럼 보이는’ 그 상황이야말로 경계해야 하는 일이라고 말했다. 모두가 알듯 이제는 셀프 셀링의 시대다. 나의 작업물, 나의 인맥, 나의 라이프스타일이 곧 다른 기회로 연결된다. 많은 동료가 프리랜서로 전향하면서 포트폴리오 격인 세컨드 계정을 만들었고, 평소 더 적극적으로 인스타그램을 했어야 했다고 후회하는 것도 그 때문이다. 각자 소리 높여 이것을 하고 있다고 외쳐야 하는 게 너무 당연한 것이며, 그렇지 못한 사람은 도태되는 것이다. 그렇기에 어떤 사람들에게 인스타그램은 선택이 아닌 필수가 된다. 선배에게 앞서 말한 1번부터 5번까지를 말해봤지만 이런 대답만이 돌아왔다. “쓸데없는 생각 말고 그냥 해. 오늘 뭐 먹었는지부터 올려.”

이번 마감이 끝나면 편집부도 짧은 연말 휴가에 들어간다. 그때 다시 인스타그램을 시작해보아야겠다고 마음먹는다. 셀프 셀링을 위해서? 미래를 위해서? 1년간의 휴식을 통해 남은 건 아주 단순한 사실이었다. 오프라인의 소통이 중요하다고 말하지만 사실 그 많은 친구들과 지인들, 보고 싶고 내가 좋아하는 사람들에게 개별적으로 연락을 하는 건 현실적으로 어려운 일임을 깨달은 것이다. 요즘은 해외에서도 휴대폰 번호 대신 인스타그램 ‘팔로우’를 주고받는다. 관심을 표현할 때에도 ‘팔로우’를 한다. ‘팔로우’는 앞으로도 연락하고 지내고 싶다는 마음의 다른 표현이기도 했다. 그때마다 “사실 난 잘 안 하지만…”이라고 매번 변명하듯 말하는 것도 미안한 일이었다. 누군가의 좋은 일, 함께한 재미있는 일을 피드에 올리는 것 또한 마음의 표현이었다. 해외에 있는 사람은 어떻고. 카톡으로 메시지를 보내보려다 시차 때문에 번번이 미루고 때를 놓친다. 그들 역시 마찬가지였다. 그들이 궁금하듯, 그들도 나의 안부를 궁금해한다. 작은 창문 하나는 열어두기. 생존 신고하기. 내게 인스타그램은 그거면 됐다. 사실, 그게 SNS의 시작이자 본질이다. 이런 나도 잘 나온 사진을 고르고 고르겠지만.