패션과 리빙이 부쩍 친해졌다. 라운지 웨어가 대거 등장한 2015년 봄/여름 시즌 런웨이부터, 카페 없이는 문을 열지 않는 새로운 패션 부티크들, SPA 브랜드의 홈 라인과 재평가된 ‘집’의 가치로 바라본 패션과 리빙의 만남에 대하여.

SNS의 변화를 감지한 게 그리 오래된 일은 아니다. 맛집과 여행 사진, 고양이 사진으로 도배되다시피 했던 타임라인에 어느새 침대맡의 꽃병이나 향초, 집에서 만든 무수분 요리 한 그릇, 새로 장만한 원목 식탁의 사진이 올라오기 시작한 것이다. 일상의 풍경을 담은 사진 아래에는 #모벨랩 #바이레도 #르크루제와 같은 생소하고도 고상한 이름의 해시태그가 달려 있는데, 이 해시태그로 상징되는 대세의 흐름 끝에는 ‘리빙’이라는 화두가 있다. 패션은 언제나 라이프스타일과 밀접한 관계를 유지해왔다. ‘어떤 옷을 입느냐’만큼 ‘어디서 누구와 무얼 하느냐’가 스타일에 크게 영향을 미쳤기 때문이다. 하지만 이제는 거기서 한 걸음 더 나아가 ‘어떻게 살고 있느냐’라는 질문을 던지고 있다. 그저 겉멋이 아닌, 스타일이 일상생활의 어느 부분까지 침투했는지, 얼마나 독보적이고 개성 있는 삶을 살고 있는지가 한 사람의 스타일을 정의하기에 이른 것이다. 이에 패션계의 발 빠른 사람들은 벌써 이 작은 변화를 포착하고, 사업의 목표와 포커스를 새로운 기준에 맞추어놓았다. 그 기준은 바로 ‘리빙’이다.

‘집’이라는 환상

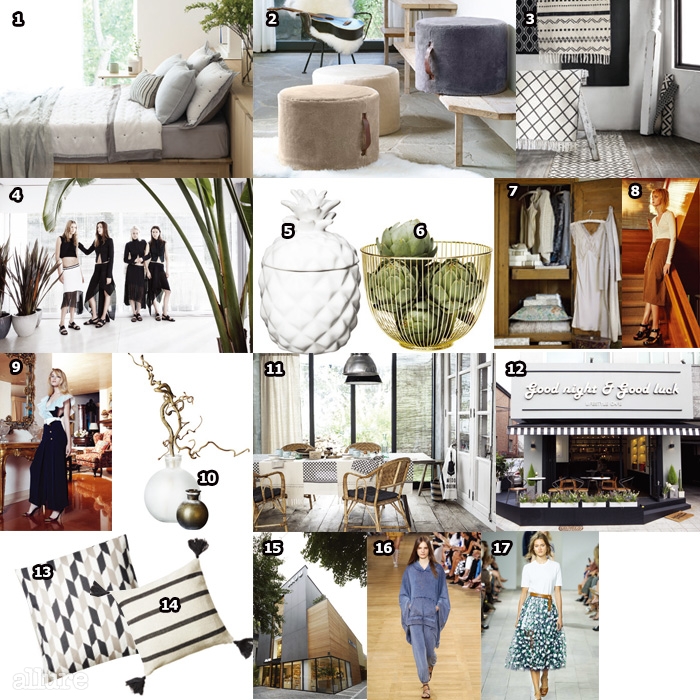

패셔너블하고 우아한 삶에 대한 아이디어는 저마다 다르겠지만, 그중에서도 공통적으로 추구하는 게 있다면 안락함과 취향의 자유가 아닐까 생각한다. 그런 의미에서 ‘집’이라는 공간은 안락함을 제공하는 동시에 우리의 정체성을 완성해주는 궁극의 장소다. 오롯이 나의 생활방식에 최적화되어 꾸며진 공간에서 내가 좋아하는 것을 누리고 몸과 마음을 재충전한다는 건 어디에서도 찾을 수 없는 사치이기 때문이다. 머리 위에 지붕이 있다는 게 새삼 고맙게 느껴지는 이 순간, 디자이너들은 이 사치를 극대화하고자 집에서도 편하게 입을 수 있는 멋스러운 라운지 웨어를 런웨이에 내보냈다. 먼저 스텔라 맥카트니의 2015년 봄/여름 컬렉션에는 부드러운 실크 소재의 슬립 드레스와 파자마 룩이 연이어 등장했다. 옅은 체크 무늬에 은은한 광택을 더한 이 룩들은 트렌드와 편안함을 모두 아울렀고, 테이블보를 연상시키는 깅엄 체크 무늬로 심플한 데이 드레스와 낙낙한 스커트, 보트넥의 튜닉을 선보인 알투자라, 보테가 베네타, 다이앤 본 퍼스텐버그와 마이클 코어스의 컬렉션은 사랑스러웠다. 드리스 반 노튼의 복고풍 실크 가운과 클로에의 오버사이즈 후디 또한 ‘방콕’을 위한 최선의 아이템처럼 보였다. 밥을 먹고, 잠을 자고, TV를 보는 건 마찬가지다. 단지, 조금 더 예쁘고 편한 옷을 입고 하라는 제안일 뿐. 그렇게 집에서 자신을 돌보지 않는 건어물녀의 시대는 끝내 저물었다.

이번 시즌 패션 브랜드의 룩북 중 집을 연상시키는 공간에서 촬영된 룩북이 유독 눈에 많이 띈다는 점도 흥미롭다. 사카이, 띠어리, 알레산드라 리치, 로제타 게티 등 많은 디자이너가 누군가의 집을 연상시키는 장소에서 룩북을 찍었는데, 그 공간은 디자이너가 제시한 룩과 맞물려 그 자체로 하나의 이야기를 완성했다. 이미지만 봤을 뿐인데, 이런 옷을 입고 이런 공간에 사는 여자의 삶이 읽혀진다고나 할까? 그렇게 집은 패션의 또 다른 이야기가 펼쳐지는 미지의 공간으로 거듭났다.

다목적 공간의 패셔너블한 진화

디자이너 부티크, 편집매장 등 패션 리테일 비즈니스 사이에서 공간은 다양한 형태로 발전되었다. 특히 가로수길과 세로수길 및 강남 지역에 새로 등장한 국내 매장의 경우만 보더라도 재미있는 예를 많이 찾아볼 수 있는데, 매장을 단순히 상품을 판매하는 장터로만 사용하는 것이 아니라 다양한 문화 교류의 장으로 활용하고 있다. 몇 달 전 새롭게 리뉴얼한 청담 쿤 매장의 경우, 기존의 패션 편집 매장은 그대로 유지한 채 지하 1층에 라이프스타일 용품을 판매하는 리빙 매장을 추가했고, 건물 맨 위층에는 전문 플로리스트가 상주하는 플라워 숍을 들여 패션과 리빙을 모두 아우르는 공간을 마련했다. 카페는 이미 패션 매장들이 가장 선호하는 공간 콜라보레이션의 한 형태로 거듭났는데, 지난해 가을 논현동 뒷골목에 문을 연 남성 기프트 숍 ‘알란스’, 세로수길에 자리한 스티브 J&요니 P의 데님 레이블, ‘SJYP’의 매장이 자체 커피숍을 운영하고 있다. 특히 SJYP 매장에서는 큐브 형태의 구조물을 진열대로 사용하며 옷뿐만 아니라 아트워크, 오브제 등 다양한 전시물을 설치해 브랜드가 추구하고자 하는 패션 세계를 적극적으로 보여주고 있다. 다양한 비즈니스가 한 지붕 아래 모이는 경우도 있다. 최근 세로수길에 첫 번째 플래그십 스토어를 오픈한 디자이너 브랜드 ‘고엔제이’는 도레도레, 레베카스 베이커리 등 가로수길 일대의 디저트 매장으로 잘 알려진 아이티에셋개발과 함께 조인트 벤처 형식의 매장을 운영하고 있는데, 플래그십 스토어와 레스토랑 사이의 경계를 없애 고객이 식사와 쇼핑을 자유롭게 할 수 있는 공간을 구성했다. 라이프스타일 비즈니스로 엮인 하나의 큰 집이 탄생한 것이다. 또 압구정역의 오랜 터줏대감으로 자리한 편집 매장 므스크샵은 평소 추구해온, 좋은 취향의 물품과 함께하는 단순한 삶을 ‘굿나잇앤굿럭’이라는 기분 좋은 이름에 담아 라이프스타일 카페로 발전시켰다. 가로수길 뒷골목에 자리한 이 카페는 그곳에서만 만날 수 있는 콜라보레이션 제품과 리빙 소품을 함께 판매하며 패션과 라이프스타일 시장의 중간다리 역할을 해내고 있다. 게다가 므스크샵이 지금까지 자랑스럽게 해오던, 신진 브랜드의 홍보 장소로도 활용하고 있으니 작은 공간이라도 목적과 활용에 따라 할 수 있는 일이 너무나 많아진다는 것을 새삼 깨닫게 된다. 이렇듯 패션 리테일 비즈니스에 다목적 공간이란 곧 ‘무한한 가능성의 집’을 의미한다. 단지, 해외에서 십수 년 전부터 활성화된 아이디어가 국내에서는 왜 최근에서야 화두가 되었을까? 거기에는 리빙이라는 콘셉트가 패션처럼 쉽게 소비될 수 없었던 국내의 사회적 구조가 있었다.

SPA 패션, 리빙 시장에 손을 내밀다

이케아의 국내 진출에 대해 이렇다 저렇다 말이 많았지만 어찌됐건 그들은 최적의 시기에 한국 매장을 오픈했다. 사회적으로 나만의 공간, 나의 집에 대해 가치를 부여하고, 휴식의 중요성을 점점 깨달아가는 이때, 패스트 패션처럼 부담 없이 사고 쓰고 버릴 수 있는 리빙 제품의 등장은 사람들에게 희소식이기 때문이다. 이미 활성화된 패션 SPA 시장에 거대 리빙 SPA 브랜드의 시장성이 더해지니 라이프스타일에 대한 사람들의 관심이 폭발하는 것은 당연한 일. 신세계인터내셔널의 라이프스타일 브랜드 ‘자주’가 하고많은 곳 중에 강남 패션의 중심지인 신사동 가로수길에 첫 번째 플래그십 스토어를 지은 것도, 해외에서 무려 12년 전 론칭한 자라홈이 뒤늦게나마 국내 진출한 것도, 국내 소비자들이 이제 라이프스타일 제품을 쉽게 소비할 준비가 되었기 때문이다. 패션처럼 말이다. 가구는 혼수 장만할 때나 마련하는 거라고 믿어온 우리에게 자라홈과 H&M홈의 론칭, 에잇세컨즈의 라운지 웨어 라인이나 스티브 J&요니 P, 제인 송 같은 국내 디자이너들의 소소한 리빙 소품 제작과 큐레이션은 멋스러운 일상을 꿈꾸는 소비자들에게 소중한 자원이 되고 있다.

사실 전 세계적으로 봤을 때, 리빙 시장에 패션 브랜드가 뛰어든 것은 하루 이틀의 일이 아니다. 아르마니, 에르메스, 랄프 로렌, 미쏘니, 베르사체 등 대규모 생산 설비를 갖춘 패션 하우스들은 저마다 브랜드의 DNA를 녹여낸 라이프스타일 라인, 혹은 레스토랑과 호텔 사업을 구축했는데, 럭셔리를 표방한 이들의 벤처는 늘 소수만을 겨냥했다. 바로 브랜드의 기존 고객들이다. 공간이란 패션에 입체적인 배경을 제공하는 도구이기에, 값비싼 옷에 비례하는 값비싼 라이프스타일을 제안해온 것이다. 그들의 호텔은 숙소가 아닌 그 자체로 이국적인 여행지였고, 그들의 리빙 상품은 내 집을 위한 것이라기보다 꿈속의 대저택을 위한 것에 가까웠다.

그런데 시대가 변했다. 그리고 변화의 가장 큰 열쇠는 SPA 브랜드가 쥐고 있다. 처음 등장과 동시에 패션계의 판도를 완전히 바꿨던 것처럼 SPA 브랜드가 선보이는 쉽고 저렴한 홈 라인이 앞으로 국내 리빙 산업을 뒤흔들 것으로 전망한다. 여기에 디자이너들이 선보이는 개성 있는 홈 액세서리들, 멋 좀 안다는 패션 피플이 개발한 향초와 베드 리넨 등 조금 촌스러웠던 우리의 일상을 채워줄 아이템들은 끊임없이 등장하고 있다. 럭셔리를 빼고 취향을 더하니 보통 사람들이 잘 먹고 잘 사는 일, 꾸미고 싶고 자랑하고 싶은 내 집과 스타일리시한 일상을 만드는 일만 남았다.